Rock & Pop, le recensioni di LFTS/27

di Paolo Crazy Carnevale

24 ottobre 2013

I KNOW YOU WELL MISS CLARA – Chapter One

(Moonjune Records 2013)

Nel suo girovagare per il mondo in cerca di gruppi da promuovere e pubblicare, la Moonjune Records sembra aver rivolto un occhio di riguardo al sud est asiatico, dando ampio spazio alle produzioni di formazioni indonesiane, complice anche il fatto che il governo di quel paese sembra dare più che una mano ad i suoi musicisti nel provare ad uscire dagli stretti confini dell’Indonesia.

A fine estate è stato dato alle stampe questo nuovo CD, titolare un gruppo il cui nome sembra piuttosto il titolo del disco e viceversa. Un tocco di pazzia forse.

Questo quartetto di trentenni provenienti da Jojakarta è guidato dalla chitarra di Reza Ryan (che firma la quasi totalità dei brani qui contenuti) e dalle tastiere di Adi Wijayae i suoi riferimenti musicali sono molteplici, per quanto tutti provenienti dall’ambito jazz rock, da John McLaughling al prog jazz britannico degli anni settanta, senza dimenticare certe cose di Miles Davis. Il tutto con ampie spruzzate di suono fusion che tanto ricordano le produzioni glaciali di casa ECM.

Come il titolo fa presagire, è già in cantiere un secondo disco del gruppo in cui i temi qui affrontati e sviluppati attraverso sette tracce, di cui ben tre superano i dieci minuti ed una li sfiora, si preannunciano approfonditi ulteriormente.

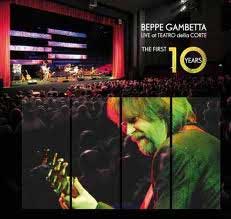

BEPPE GAMBETTA – Live At Teatro Della Corte / The Forst Ten Years

(Gadfly 2011)

Un grandissimo disco di musica acustica in tutte le sue sfaccettature. Non occorrerebbero altre parole per descrivere questo eccellente live partorito dal chitarrista genovese, costruito assemblando alcune delle migliori performance tenute insieme ai suoi prodigiosi ospiti durante le serate che periodicamente organizza nel prestigioso teatro della sua “hometown”. Si tratta di un non esaustivo compendio di quanto i genovesi hanno potuto ascoltare nelle varie edizioni della rassegna dedicata alla musica acustica, d’altronde qualche anno prima di questo disco aveva già visto la luce un bel DVD tratto da alcune delle suddette serate.

Il grande pregio di Gambetta, oltre naturalmente al suo talento quando è alle prese con qualunque chitarra acustica, è quello di aver condotto una ricerca musicale d’alto livello che, partendo dal bluegrass, lo ha portato ad esplorare territori differenti, come le tradizioni musicali dell’Europa occidentale, quelle balcaniche, la musica che si produceva nella “sua” Genova ai primi del novecento, le canzoni degli emigranti, il tutto per tornare sempre all’amata musica della tradizione nordamericana.

Il live in questione è tutto questo e molto altro ancora, suonato impeccabilmente, con uno stuolo di amici/ospiti da far venire i brividi, una manciata di esecuzioni da manuale, con Gambetta sempre protagonista in primo piano ma mai in modo da oscurare i titolatissimi comprimari, siano essi cantanti come Patti Larkin e Darrell Scott (entrambi presenti nell’opening track, una bella rivisitazione del classico dylaniano Romance in Durango, qui in doppia versione, parzialmente in italiano, secondo la rilettura che ne diede Fabrizio De André), o virtuosi come Mike Marshall che spicca in una Gator Strut in cui lui e Gambetta sembrano essere una splendida replica del duo Garcia/Grisman. Dalla tradizione dell’Europa orientale arriva invece Miso Varo, chitarrista con cui il genovese propone un medley intensissimo. Ma ci sono anche gli amici italiani, in primis Martino Coppo, mandolinista dei Red Wine, ma anche Marco Fadda, Marco Pereira e Riccardo Barbera.

Menzione d’onore a Gene Parsons che aggiunge banjo e voce ad un gran medley tra East Virginia Blues e Soldier’s Joy, e ancora a Brad Davis, a Bruce Molski e all’immenso Dan Crary che è tra i protagonisti della lunga e intensa composizione di chiusura – ancora un medley – con ben cinque chitarristi in prima linea.

JUSTIN TOWNES EARLE – Nothing’s Gonna Change The Way You Feel About Me Now

(Bloodshot 2012)

Non so se sia un caso che il primo verso della canzone con cui il disco comincia reciti precisamente “Hear my father on the radio singing Take Me Home Again”, ma i paralleli tra l’ormai non più implume Justin Townes e il padre sono quanto mai evidenti nell’ascolto delle produzioni del primo. Justin Townes Earle risponde ad un cognome importante nella scena musicale americana e, come se non bastasse, il padre gli ha messo addosso come middle name un nome ancor più gravoso, una sorta di carico di responsabilità non da poco che il ragazzo sembra però riuscire a sopportare abbastanza bene. Questo disco dal titolo chilometrico dura circa mezz’ora, poco per gli standard a cui il formato digitale ci ha abituati, ma senz’altro più digeribile dei quasi ottanta minuti con cui spesso ci troviamo ad avere a che fare, ottanta minuti che spesso e volentieri non sempre tutti alla stessa altezza.

Trattasi di disco sommesso, certo non allegro, Justin Townes è uno che fa una vita difficile, così come era successo al padre Steve ad un certo punto della sua carriera, ma ispirato, ben suonato da un manipolo di compagni di strada che lo arricchiscono di sonorità coinvolgenti. Il modo di cantare, lo si era scoperto fin dagli esordi del nostro, è debitore a quello dell’illustre papà, e anche lo stile compositivo deve molto a tutta la scuola cantautorale statunitense, da Dylan in giù. Quello che fa davvero la differenza in questo disco sono gli arrangiamenti, che oltre che su un gruppo di stampo classico possono contare su una solida base di organo e su una sezione fiati che aggiunge la marcia in più alle canzoni, tessendo – parimenti all’organo di Skylar Wilson, che del disco è anche produttore – sfondi su cui la voce di Earle e le chitarre di Paul Niehaus si innestano fondendosi amabilmente.

Oltre all’iniziale Am i That Lonely Tonight? e alla title track, svettano nella setlist Look The Other Way, Baby’s Got A Bad Idea, Down The Lower East Side, Unfortunately, Anna che sembra uscita dalla penna del padre, non fosse per la sezione fiati, e l’intimista Memphis In The Rain.

Se siete scettici nei confronti dei figli d’arte che seguono le orme dei genitori, questo è un buon disco con cui ricredersi.

KEVN KINNEY – A Good Country Mile

Segni del destino: Kevn Kinney è uno di quei personaggi il cui nome mi ero appuntato in testa da anni. Per un motivo o per l’altro però non avevo mai approfondito l’argomento, ma la recensione di un suo disco, credo il primo da solo, o qualcosa con i Drivin’n’Crying, a suo tempo mi aveva colpito in particolar modo. Poi avevo messo tutto nel dimenticatoio e le recensioni dei suoi dischi in cui mi sono imbattuto in seguito non erano state così impressive da smuovermi nella ricerca dei suoi dischi. Ma doveva finire che prima o poi tornassi a fare i conti con questo rocker (ma anche singer songwriter) del Wisconsin, complice il mio amico Patrick, che la scorsa primavera in un apprezzato pacco postale degno del postino di Ronny Stancanelli, mi ha mandato, insieme ad altri CD e ad una lussuosa bottiglia di Pinot Noir dell’Oregon, questo disco, una specie di autoproduzione, inciso nel 2011 insieme ai Golden Palominos, o almeno a parte di essi. Infatti la maggior parte dei brani del disco è proprio firmata da Kinney unitamente al batterista Anton Fier, che della formazione è un po’ l’anima.

Che dire? Un bel disco, per lo più energico, di solido rock cantautorale della miglior scuola: niente di nuovo se vogliamo, nel senso che tutto quello che contiene lo abbiamo già ascoltato altrove, ma se non siamo in cerca del nuovo sound a tutti i costi, allora questo A Good Country Mile è quello che fa per noi. A dominare il disco ci sono naturalmente le chitarre, che siano acustiche o elettriche distorte, o entrambe come accade nella lunga title track o in Bird che oltrepassano i nove minuti.

Jam e canzoni, così si potrebbe riassumere il contenuto del disco, dieci brani per un’ora di durata, in cui Kinney e i Golden Palominos (al basso c’è l’ex bassista dei Black Crowes Andy Hess, uno dei chitarristi è Jim Campilongo, già coi Little Willies), si sfogano consegnandoci un bel lavoro. Tra i brani migliori, accanto alle lunghe tracce già citate, troviamo In The Land, la lenta Southwestern State, con le varie tastiere di Jon Cowherd a ricamare insieme alle chitarre, e soprattutto la bella Challenge.