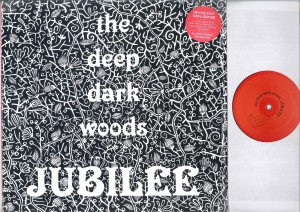

THE DEEP DARK WOODS – Jubilee

di Paolo Crazy Carnevale

30 luglio 2014

THE DEEP DARK WOODS – Jubilee (Sugar Hill 2013)

Cercando di scoprire qualcosa – ma non troppo, per non togliermi il gusto della sorpresa – su questa band e su questo suo secondo disco, leggo che qualcuno ne parla associandoli a Neil Young e qualcun altro tirando in ballo The Band. Si parla anche di Tindersticks, ma questi li conosco solo di nome. Sarà perché sono canadesi. E difatti l’ascolto di questo fantastico, e sottolineo fantastico, doppio album uscito alla fine del 2013 è di quelli che premiano le orecchie, il cuore, la mente. Non voglio essere esagerato, ma il disco convince davvero appieno. Certo, i canadesi tirati in ballo da altri recensori ci stanno comodamente, forse più Neil che gli altri, ma bisogna ammettere che l’uso delle tastiere a volte ricorda davvero la Band. Young è più facile ritrovarcelo tra i piedi, sarà per via delle voci e di certi riff, ma è anche vero, riconosciamolo a questi Deep Dark Woods, che ci mettono anche molto del loro. Le canzoni si fanno piacere quasi tutte, sono tredici in tutto, talvolta anche molto lunghe, e gli intrecci delle chitarre (acustiche, elettriche e pedal steel) con le tastiere sono davvero trascinanti, da manuale. A questo punto è opportuno spendere un po’ di parole sulla musica: infatti la casa discografica e i nomi di Young e The Band potrebbero trarvi in errore. Siamo al cospetto di un gruppo che fa musica moderna, molto anche, pur traendo ispirazione dal passato, con sonorità per nulla scontate, non è infatti un caso se in cabina di regia come produttore troviamo quel Jonathan Wilson il cui nome è ormai una certificazione di bontà come in altre ere lo sono stati quelli di Jimmy Miller, Glyn Jones o Joe Boyd, beninteso in generi diversi.

A cantare sono in due, Chris Mason e Ryan Boldt (entrambi pluristrumentisti del gruppo, ma soprattutto impegnati alle chitarre e al basso), azzardare una paternità vocale ad ogni singolo brano è difficile però avendo come unico riferimento la firma dell’autore, uno ricorda più Young l’altro esibisce certe enfasi vocali che a me ricordano addirittura Bryan Ferry. Comunque sia il risultato finale fa stare tutto perfettamente in equilibrio e il disco è davvero di quelli che si lasciano ascoltare a lungo, coinvolgendo, ammaliando, scaldando il cuore quando fa freddo.

Le canzoni, dicevo prima, sono quasi tutte di notevole livello, il primo lato contiene subito una serie di belle prove: 18th of December, Picture On My Wall e soprattutto l’ottima Red Red Rose, un country-folk moderno in cui le tastiere di Geoff Hilhorst (che usa davvero ogni diavoleria possibile, dal Wurlitzer al mellotron, dal paino all’organo, alla celeste) ricordano davvero lo stile di Garth Hudson.

Il lato B è quello meno penetrante, ma il disco si ripiglia con l’ultima traccia, la terza, una gran bella East Saint Louis. Il secondo vinile della confezione riserva molte sorprese, non solo per quanto riguarda le canzoni ma anche a livello stilistico, quattro brani su un lato, tutti considerevoli, con una chiusura assai intrigante che si intitola Bourbon Street e che, a dispetto del titolo, musicalmente non ha nulla a che vedere con la Crescent City: gran chitarre, ancora una volta, e tastiere penetranti, il tutto per una canzone che sembra uscita da Notorious Byrd Brothers dei Byrds. Due le tracce sulla quarta facciata di questo giubileo, sei minuti per la delicata The Beater, con chitarre acustiche e pedal steel in bella evidenza, ben dieci minuti per la traccia conclusiva, The Same Thing, in cui le tastiere diventano pura psichedelia, con la voce di Boldt che si dipana cantando su un insistente riff quasi mutuato dai Grateful Dead ma che non si concede mai alla citazione pura e semplice. Certo, se non avessero ascoltato la musica degli anni settanta e probabilmente senza la produzione di Wilson, i Deep Dark Woods forse non avrebbero fatto un disco come questo, o forse anche sì. A chi può importare quando un disco è tanto bello?

Paolo Crazy Carnevale