Rock & Pop, le recensioni di LFTS/24

di Paolo Crazy Carnevale

1 aprile 2013

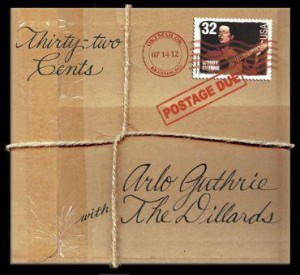

ARLO GUTHRIE & THE DILLARDS – 32 Cents Postage Due (Rising Sons 2008)

Woody Guthrie. Credo che il novero delle celebrazioni e dei tributi a lui dedicati sia quasi tendente all’infinito, soprattutto dopo quelli numerosi dello scorso anno, anno in cui cadeva il centenario della sua nascita.

Personalmente, nel corso degli anni ho sentito molti omaggi a questo padre dell’american music, e sono da sempre affezionato allo storico tributo del 1968, quello in cui Dylan & The Band (che si chiamava ancora Crackers all’epoca) eseguirono tre cover in chiave Basement Tapes, con un suono mai più sentito. Recentemente ho scoperto quest’altro bel tributo, particolarmente accorato visto che proviene dal figlio di Woody, quell’Arlo che e stato uno dei personaggi di punta di Woodstock e grazie al film Alice’s Restaurant, basato su un suo lungo talking blues, ha continuato ad essere sulla cresta dell’onda per tutti gli anni settanta, legandosi artisticamente anche a Pete Seeger, forse il più noto tra i collaboratori musicali di Woody.

Questo bel cd pubblicato dalla Rising Sons nel 2008, vede Arlo affrontare una bella selezione di brani del padre, facendosi accompagnare da una delle migliori formazioni di musica acustica – parlare di bluegrass è limitante – che abbiamo mai calcato i palchi d’America. I Dillards (qui sono presenti ambedue i fratelli fondatori, Doug e Rodney) accompagnano Arlo Guthrie in maniera magistrale, rivestendo le folk song del padre con i loro strumenti e con arrangiamenti azzeccati. Il lavoro che ne viene fuori è davvero apprezzabile, il connubio tra l’approccio vocale da folk singer del canuto Brooklyn cowboy e gli arrangiamenti del gruppo appalachiano sembra fatto apposta per queste canzoni che devono alla tradizione molto più che un semplice qualcosa.

Riascoltare l’immensa Tom Joad, composta da Woody all’indomani dell’aver visto al cinema il film che John Ford aveva tratto dal capolavoro di John Steinbeck, fa sparire definitivamente la pallosa song che Springsteen ha dedicato in tempi più recenti allo stesso personaggio; The Sinkin’ Of The Rueben James, la children song Ship in The Sky (deliziosa e ben arrangiata), Grand Coulee Dam, East Texas Red, le ultra classiche Do Re Me e So Long It’s Been Good To Know You: tutte contribuiscono a fare di questo disco un piccolo prezioso classico. Non ultima l’immancabile This Land I You Land che Guthrie e i Dillards decidono di eseguire in chiave strumentale.

DADDY WAS A DRIVER – Daddy Was A Driver (Zip 2010)

Non vi tragga in errore il nome del gruppo, né tantomeno la musica che sentirete uscire da questo dischetto, e non fate caso al fatto che sia pubblicato da una piccolo label di San Francisco: I Daddy Was A Driver sono una band Bolognese e questo dovrebbe essere il loro disco d’esordio, non ho notizie se vi sia stato un seguito o meno visto che me lo sono trovato in mano per caso, l’unica cosa che posso dirvi è che prima di chiamarsi così il gruppo si chiamava De Soto.

Fatta questa doverosa premessa, passo a parlarvi dei contenuti. Nonostante la copertina bruttina anzichenò il disco è decisamente piacevole, nulla di nuovo certo, ma fa inorgoglire il pensiero che nel nostro paese ci sai qualcuno che abbia voglia di fare musica così genuina e divertente, reinventando – a proprio modo – il vecchio adagio gucciniano sulla via Emilia ed il West. E di West puro qui si tratta, non country, proprio western, non in senso musicale quanto piuttosto cinematografico, con una dozzina di canzoni che suonano come se la band, dopo aver fatto propri certi riff alla John Fogerty li avesse applicati al suono di certe band di Tucson in voga negli anni ottanta, e a certi musicisti del movimento denominato Paisley Underground, con le chitarre suonate però non secondo la lezione dei Byrds bensì secondo i dettami di Duane Eddy e Dick Dale, vale a dire baritonali e con tanto di tremolo surf. Una bella miscela insomma, con alcuni brani particolarmente riusciti, su tutte l’iniziale Postacrds From Des Moines, o l’omaggio ironico al punk newyorchese dei Ramones di Sheena Was A Country Girl, Disbanded In Flagstaff e The Meaning Of Your Dreams. Se poi vi dico che in cabina di regia c’è Craig Schumacher, già al fianco di Dan Stuart, Calexico, Steve Wynn, Giant Sand, e qui mi fermo, non dovreste più aver dubbi sui buoni propositi e sui contenuti del disco in questione.

DEWA BUDJANA – Dawai In Paradise (Moonjune Records 2013)

Mi incuriosiscono sempre queste pubblicazioni che sfuggono abilmente ad ogni definizione o classificazione. Questo quinto disco del chitarrista indonesiano sta in bilico tra un sacco di generi musicali, senza mai propendere definitivamente per uno sol: ci sono chiaramente ingerenze jazz-rock, ma in alcuni brani il suono della batteria è tutto fuorché jazz, in passato si usava molto il termine fusion, ma anche qui si va oltre, Budjana e le sue chitarre spaziano e vanno oltre, in certi menti potrebbe suonar bene il termine etno-jazz, ma non è nemmeno di questo che si tratta. Questo cd, quasi tutto strumentale è stato realizzato con la collaborazione di diversi musicisti connazionali del titolare e qualche ospite straniero (il più noto è senz’altro il batterista Peter Erskine), con una strumentazione abbastanza classica, fatta eccezione per l’uso del flauto di bambù, e se il brano d’apertura è una specie di hard-jazz-rock col basso suonato in maniera possente, già con la successiva Gangga le atmosfere virano altrove facendoci sognare sulle ali delle voci delle coriste che creano atmosfere molto orientali. Masa Kecil un altro dei brani chiave del disco inizia invece come un tema musicale della tradizione irlandese, e prosegue, grazie agli interventi del flauto, mantenendo un perfetto equilibrio tra oriente e mondo celtico che si sviluppa per tutta la durata del brano. La parte centrale del disco è sicuramente quella più entusiasmante con i dieci minuti di Malacca Bay, ancora con le voci femminili, un break di pianoforte di impronta jazz che più classica non si può e influenze spagnoleggianti in apertura e in chiusura, e con le successive Kunang Kunang e Caka, entrambe caratterizzate da interventi strumentali di largo respiro.

MARBIN – Last Chapter Of Dreaming (Moonjune 2013)

Ho scoperto questa formazione israeliano-statunitense col disco precedente a questo, che è il terzo, e sono subito rimasto affascinato dal suono e dalla proposta musicale di questo quartetto strumentale, tanto lontano dai miei ascolti abituali, quanto vario, interessante e soprattutto intelligente. La fascinazione e la buona impressione vengono confermate ampiamente in questo Last Chapter Of Dreaming, un signor disco che il gruppo facente capo al chitarrista Dani Rabin ed al sassofonista Danny Markovitch ha registrato nel corso dello scorso anno in giro per gli States, usando vari studi, a causa dell’estenuante e monumentale attività live (oltre quattrocentocinquanta date in meno di tre anni) che i Marbin – il nome è un’evidente crasi tra i cognomi dei due leader – conducono.

Quattrodici tracce all’insegna dell’elettricità, un risultato che è una bella mistura di generi, con una prevalenza all’insegna del rock, nella sua manifestazione che qualcuno potrebbe definire art-rock (Inner Monologue), striature di jazz (Redline e And The Night Gave Nothing), ma con moderazione, grande energia e soprattutto inventiva. Ogni traccia suona come se fosse una piccola colonna sonora, prendete ad esempio Breaking The Cycle, sembra fatta apposta per uno spaghetti western (ma la definizione potrebbe adattarsi anche alla title track, soprattutto nella sua ouverture acustica), così come Café de Nuit è pura nouvelle vague. Qua e là ci sono voci che danno una mano al gruppo e qualche altro strumentista si aggiunge al quartetto – il tastierista Matt Nelson riveste di grandi tappeti sonori alcune delle tracce -.

Al tutto, qua e là si innestano elementi yiddish, propri delle origini di Markovitvch e Rabin, senza mai sconfinare però nel tipico sound klezmer, ma piuttosto mescolando sapientemente le atmosfere popolari con il suono potente e sostenuto della formazione, mi riferisco a brani come The Ballad Of Daniel White, dall’andamento più sostenuto, e Down Goes The Day, più introspettiva.